programmierung

und datenbanken

Joern Ploennigs

Datenhaltung

Ablauf¶

Wo liegen unsere Daten?¶

Smartphones und Tablets

Nutzung: Möglichst simpel bedienbare, fokussierte Anwendungen

Daten: Daten werden App-bezogen auf dem mitgelieferten Speicher gelagert

Desktop-PCs

Nutzung: Heutzutage meist als Arbeitsplatzrechner oder Hobby-Maschine

Daten: Daten liegen in Ordnerstrukturen, gespeichert auf lokalen Laufwerken

Web- und Cloudanwendungen

Nutzung: Überall von Apps bis zu Hochleistungsrechnen

Daten: Liegen in weltweit verteilten Serverfarmen, meist von großen Konzernen verwaltet

Hörsaalfrage¶

Aus welcher Hardware besteht ein Computer?

Wie vergleichen diese sich zum Gedächtnis des Menschen?

Einführung - Wo werden Daten im Computer abgelegt?¶

Der Computer hat ähnliche Gedächtnisarten wie der Mensch:

- CPU und GPU haben kleine Register und Cache Speicher (Ultra-Kurzzeitgedächtnis)

- Der RAM ist ein volatiler Speicher, d.h. der Inhalt geht beim ausschalten verloren (Kurzzeitgedächtnis)

- Die HDD/SSD ist ein permanenter Speicher, d.h. der Inhalt bleibt erhalten (Langzeitgedächtnis)

CPU Register & Cache - Speicherung auf Prozessorebene¶

Register – Der von der CPU zum Rechnen benutzte Speicher (sehr klein)

Cache – Hier werden Code und Daten vorausschauend geladen (Caching), die vmtl. gleich gebraucht werden oder welche woanders hin geschrieben werden sollen

Eigenschaften:

- Sehr schneller, prozessorinterner Speicher

- Teuer, extrem kleine Kapazität

- Muss möglichst in der selben Geschwindigkeit arbeiten wie das Rechenwerk um keinen Flaschenhals zu erzeugen

RAM - Random Access Memory¶

- Auch „Direktzugriffsspeicher" oder „Arbeitsspeicher"

- Schreib-Lese-Speicher, der nicht sequentiell gelesen werden muss, sondern in dem Daten direkt über ihre Adresse angesprochen werden können

- Diese Zugriffe sind schnell, Blöcke können effizient angesprochen werden

- Heutzutage meistens im Kontext von CPU-/GPU-nahem Arbeitsspeicher verwendet, d.h. es werden aktuell benötigte Daten verwaltet, welche verloren gehen wenn der Strom verloren geht

Wie werden Daten im RAM organisiert?¶

Die Speicherzellen im RAM sind in Blöcke mit Adressen eingeteilt

Das Betriebssystem weist jedem laufenden Programme so viele Blöcke wie dieses Programm braucht zu

Programme organisieren sich diese Blöcke in Stack und Heap:

- Stack enthält die Funktionsaufrufe und wichtige (einfache) Variablen

- Heap enthält alle anderen Variablen

Jede Variable im Code besteht aus:

- ein Verweis (Pointer) auf diese Adresse

- die Länge der Variable im Speicher (gegeben durch den Datentyp)

- bei Programmiersprachen mit Garbage Collection (Python, Java, JavaScript, etc.) gibt es für jede Variable noch einen Zähler wie oft die Variable verwendet wird

HDD/SSD – Hard Disk Drive / Solid State Drive¶

Hard Disk Drive (HDD)

Speicher auf dem Daten magnetisch abgespeichert werden

Können viele Jahre halten

Erschütterungsempfindlich

Solid State Drive (SSD)

Speicher auf dem Daten in elektrischen Ladungen abgespeichert werden

Können mehrere Jahre halten, entladen sich aber irgendwann

Zum Löschen wird ein Spannungssprung (Flash) benutzt → Flash-Speicher

Magnetbänder

Daten werden magnetisch auf Plastikbändern abgespeichert

Die Daten halten viele Jahrzehnte

Werden heutzutage noch für Backups benutzt

Preiswert, allerdings sehr langsam

Wie werden Daten in Langzeitspeichern organisiert?¶

- Die Speicherzellen in Langzeitspeichern sind auch in Blöcke mit Adressen eingeteilt

- Das Betriebssystem organisiert diese Blöcke und merkt sich welche Daten wo gespeichert werden (z.B. welche Blöcke zu welcher Datei gehören)

- Diese Organisationsstruktur nennt man Dateisystem

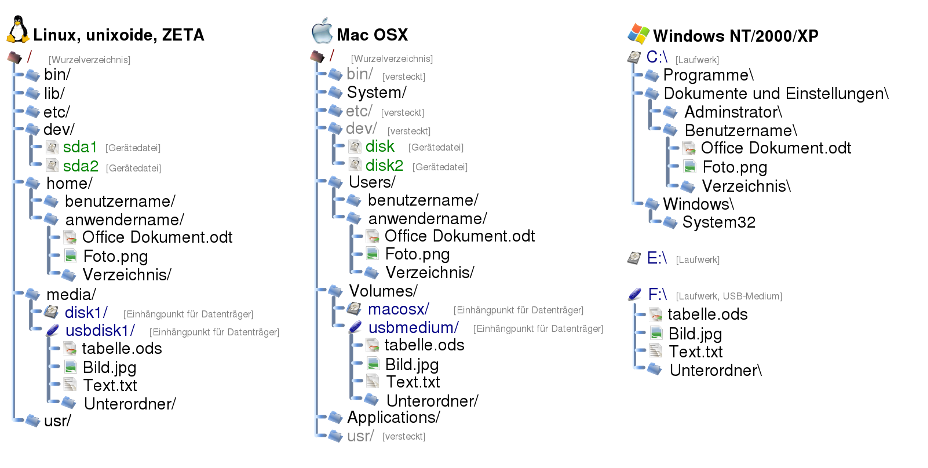

Dateisystem - Desktop-PCs: Dateien in Ordnerstrukturen¶

- Hierarchisch (wie bei der Büroablage) in Laufwerke (Register), Ordner & Dateien organisiert

- Daten werden in Dateien abgespeichert

- Diese werden in Ordnerhierarchien (Baumstruktur!) abgelegt

- Identifiziert werden sie durch Ordnerpfade und Namen

Vorteile:

- So können sehr viele Dateien organisiert werden

Nachteile:

- Wird sehr schnell unübersichtlich

- Programme können fast alles lesen

Dateisystem - Smartphones & Tablets: App-spezifische Speicherung¶

- Daten werden meist Apps zugeordnet (gekapselt)

- So sieht die App nicht das volle Dateisystem (und der Nutzer oft auch nicht)

- Dadurch kann die App weniger Unfug treiben und die Sicherheit wird verbessert

Vorteile:

Intuitivere Benutzung mit weniger Dateien pro App

Erhöhte Sicherheit

Nachteil:

Es ist schwierig Dateien zwischen Apps zu synchronisieren

Dateisystem - Cloud: Datenbanken¶

- Daten können nicht lokal gespeichert werden

- Werden meist nur in Datenbanken gespeichert → siehe nächste Vorlesung

Vorteile:

Programme und Daten sind physikalisch getrennt

Viele Programminstanzen können auf die gleichen Daten zugreifen

Beliebig hinzugefügt oder entfernt werden

Nachteil:

Schwerer zu konfigurieren und zu debuggen

Eine gewisse „Entmündigung"

Dateisystem - in Python¶

- Python verallgemeinert das Arbeiten mit Dateisystemen so weit wie möglich

- Viele verschiedene Funktionen und Bibliotheken!

os,io,open(),fileinput… - Verschiedene Abstraktionsgrade – von direkten String-basierten Leseoperationen bis hin zur hierarchischen, objektorientierten Repräsentationen ganzer Ordnerstrukturen

- Dateien werden selten „im Ganzen" ausgelesen (ineffizient bei großen Dateien), sondern Zeile für Zeile, Zeichen für Zeichen, oder auch selektiv z.B. durch ein Inhaltsverzeichnis

Dateiformate – Grobe Einteilung¶

Text

Die Datei ist ein großer String

Kann von Menschen und Software gelesen werden

Resultiert meist in größeren Dateien

Einfacher zu Debuggen da lesbar

Gut für strukturierte Inhalte (z.B. Text, Attribute, Statistiken)

Zusätzliche Struktur wird mittels Syntax-Regeln hinzugefügt (.csv, .json, …)

Binär

Die Datei ist ein Bytearray

Nur durch Software lesbar, nicht durch den Menschen

Resultiert in meist kleineren Dateien

Schwerer zu Debuggen da nicht lesbar

Gut für unstrukturierte und große Inhalte (z.B. um Bilder und Videos darzustellen)

Dateiendungen signalisieren mit welchem Programm Dateien verlinkt sind

Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 1: Geometrische Modell Formate¶

Vektor- und Rasterdaten definiert mit einem Koordinatensystem

Verschiedene Dimensionalitäten (2D, 2.5D, 3D, …)

Häufig genutzte Formate:

- 2D-Planungs-Formate: DWG, DXF, SVG, PDF, PNG, TIFF

- 3D-Planungs-Formate: IFC (STEP), IFC (XML), IFC (JSON), DWG, DXF, OBJ, 3DS

- Geodaten-Formate: Shapefile, GML (XML), KML (XML), GeoTIFF, GeoJSON (JSON)

Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 2: Attributformate¶

Deskriptive, nicht-geometrische Daten für spezifischen Kontext

Oft durch Tabellen oder Listen von Datenobjekten organisiert

Häufig genutzte Formate:

- CSV, ODF (XML), XLSX (XML), XLS, JSON

- Unterschiedliche Ebenen an Komplexität

Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 3: Geometrieformate¶

Geometrische Daten sind meist mathematisch und haben keinen klar definierten Weg

Grafikformate definieren solche „Stile", z.B. für Punkte, Linien, Polygone etc.

Häufig genutzte Formate:

- CSS, SLD (XML), ArcGIS Styles (*.lyr)

Datenformate für BU-Ingenieure - Typ 4: Topologieformate¶

Geometrie durch Nachbarschaftsbeziehungen statt Koordinatensystemen

Knoten, Kanten, Maschen, Gitter

Häufig genutzte Formate:

- GML (XML), TopoJSON (JSON)

Austauschformate - JSON (JavaScript Object Notation)¶

- Menschen- und maschinenlesbares strukturiertes Datenformat

- Hauptsächlich als Austauschformat genutzt

- Realisiert durch Key-Value Paare (ähnlich wie Python Wörterbücher)

- Erlaubt die Abbildung aller Datentypen aus Python:

- Number

- String

- Boolean

- List

- Dict

- None (null)

{

"firstName": "John",

"lastName": "Smith",

"isAlive": true,

"age": 25,

"address": {

"streetAddress": "21 2nd Street",

"city": "New York",

"state": "NY",

"postalCode": "10021-3100"

},

"children": [ ],

"spouse": null

}

Austauschformate - XML (Extensible Markup Language)¶

Markup-Sprachen erlauben es Teile eines Textes zu markieren, um weitere (meist maschinenlesbare) Informationen und Semantik hinzuzufügen

XML ist dabei eine Meta-Sprache, die es erlaubt solche Sprachen zu definieren

Markup geschieht hier durch öffnende und schließende Tags, die mit

<und>eingeklammert werdenBeispiele für XML-nahe Sprachen:

- HTML

- XHR (XML HTTP Request)

- GML

<person>

<name> John </name>

<isAlive> true </isAlive>

<age> 25 </age>

<address>

<cityStreet> New York, 21 2nd Street </cityStreet>

<postalCode> 10021-3100 </postalCode>

</address>

<children> </children>

<spouse> </spouse>

</person>

Austauschformate - CSV (Comma Separated Values)¶

Textuelle Darstellung von strukturierten Daten (Tabellen, Listen usw.)

Tabellenzeilen sind Zeilen und Spalten, diese sind durch Begrenzungszeichen angeordnet

Begrenzungszeichen können Semikolon, Komma, Tabulator usw. sein

FirstName;LastName;IsAlive;Age

John;Smith;true;25

Mary;Sue;true;30

Lesson Learned¶

Lesson Learned - Zielesetzung¶

- Spezifisch: Ziel leicht verständlich und mit nur zwei Sätzen genau beschreiben.

- Messbar: Die Zielerreichung ist quantitativ oder qualitativ feststellbar.

- Attraktiv: Die Erreichung des Zieles ist für EUCH erstrebenswert (ich-Bezug).

- Realistisch: Das Ziel ist ambitioniert und erreichbar.

- Terminiert: Konkreten Termin bis wann das Ziel erreicht werden soll.

fragen?

und datenbanken